科创合肥:澎湃创新动能

独家抢先看

论及近年来全国城市的“创新标杆”,合肥一定位列其中。

从“合肥光源”发出中国第一束“神奇之光”,到国家大科学装置云集,频频刷新世界纪录;

从专利授权量仅3330件,到有效发明专利量达88136件,合肥跻身全球创新指数集群第39位;

从以白色家电等传统制造业为主,到培育出“芯屏汽合”“急终生智”产业名片;

从入选国家科技创新型试点市,到链接全球资源的科创名城、创新成果持续“出圈”。

……

这组跨越20余年的对比,清晰勾勒出合肥从创新“追随者”到“领跑者”的跃迁轨迹,为城市创新发展写下厚重篇章。

当合肥的创新活力持续迸发,频频“出圈”,自然受到媒体的广泛关注。

近日,由凤凰卫视、凤凰网等凤凰系全媒体平台相关负责人,大湾区媒体代表及网络名人组成的媒体团走进这座“科创名城”,从全球视野的角度出发,以文字和镜头记录创新脉络,探寻新质生产力的“合肥实践”;搭建跨区域交流桥梁,让江淮大地的创新动能与外界同频共振,奏响“和合共生”的创新强音。

图:10月23日,云端探新,和合共生——凤观合肥(第二季)网络传播主题活动正式启动,媒体团首站走进江淮前沿技术协同创新中心。

科创合肥:澎湃创新动能

产业兴则城市兴。近年来,合肥围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链,推动产业集聚发展,“芯屏汽合”“急终生智”成为现象级产业名片。

合肥诸多产业中,“新”是其核心标签,“新”是指技术创新,也指业态创新,更聚焦未来产业与新质生产力培育。当前,合肥正奋力抢抓新一轮科技革命和产业变革的历史机遇,以科技创新变量催生新成果,着力引育更多科技型企业,加快形成新质生产力,推动城市能级不断跃升。

在低空经济领域,作为全国首批低空空域管理改革试点省份核心城市,合肥在2023年9月将低空经济纳入“6+5+X”产业集群,列为五大先导产业之一,现已位居国内低空经济第一梯队。

由合翼航空有限公司运营的EH216-s无人驾驶载人航空器,是全球首个“三证”齐全的eVTOL机型,截至2025年8月,该航空器已在21个国家留下飞行足迹,累计安全飞行数据超7.3万次;该企业正按照“载荷试运营—载人试运营—载人常态化运营”路径持续推进,未来eVTOL商业化运营有望在合肥启动,成为低空经济“技术验证到商业落地”的样本。

图:10月23日,合肥骆岗空中交通运营中心,EH216-s无人驾驶载人航空器正在进行安全飞行测试。

新能源汽车产业方面,合肥以打造“新能源汽车之都”为目标,依托工业基础与创新实力,布局全产业链,加速迈向产业领军城市。

数据显示,2024年,合肥新能源汽车产量达137.61万辆,同比增84.45%,五年增长超20倍;今年上半年,安徽省新能源汽车产量跃居全国第一,1月至8月,全省新能源汽车产量102.39万辆,其中,合肥新能源汽车产量达79.02万辆,占比77.18%。

在产业链方面,合肥汇聚了6家整车企业、500余家核心零部件企业,构建了全产业链生态;同时,合肥依托“大院大所”,培育出70多家创新平台,在半固态电池等领域成果领先,该领域从业人员超15万,其中研发人员超4万。

量子科技是合肥布局未来产业的关键领域,近年来,合肥聚焦量子技术突破及产业化持续发力,出台了量子信息专项政策,构建了“财政引导+基金矩阵”的支持体系。截至2025年10月,合肥已汇聚93家量子企业,拥有24个省级以上研发平台、超2000件量子信息产业相关专利,诞生了超导量子计算原型机“祖冲之三号”、中国第三代自主超导量子计算机“本源悟空”等里程碑成果。

作为国内最早布局该领域的城市之一,合肥量子产业的实力已领先全国,在全球范围内打响“名声”。

日前,科技咨询机构ICV TA&K发布《2024年全球未来产业发展指数报告》,报告显示,合肥量子产业排名全球第2位,仅次于美国旧金山;在国内排名居于首位。我国入围全球前20强的4家量子企业中,有3家来自合肥,分别为国盾量子、国仪量子、本源量子。

“国之重器”构筑创新策源地

合肥产业与技术的持续突破,背后离不开“国之重器”的支撑。有一种说法,合肥能在全球范围内展开竞争的两个未来产业,一个和中科大有关系,一个与科学岛有关系,这两个未来产业其一是量子技术,中科大的科研水平可以与全球最高水平平起平坐,而另一个未来产业就是可控核聚变。而这两大领域的突破,都依托于合肥大科学装置集中区的创新策源力。

作为全国率先获批建设综合性国家科学中心、国家实验室的城市,合肥诞生了“人造太阳”“稳态磁场”“墨子传信”等一系列重大科创成果,2025年,合肥入选全球创新指数“科技集群”第39位,正是这种创新策源力的生动注脚。

大科学装置,又称国家重大科技基础设施,是基础科学研究与关键技术突破的“基石”,需通过大规模资金与技术投入建设,覆盖能源、生命、地球系统等多个领域。

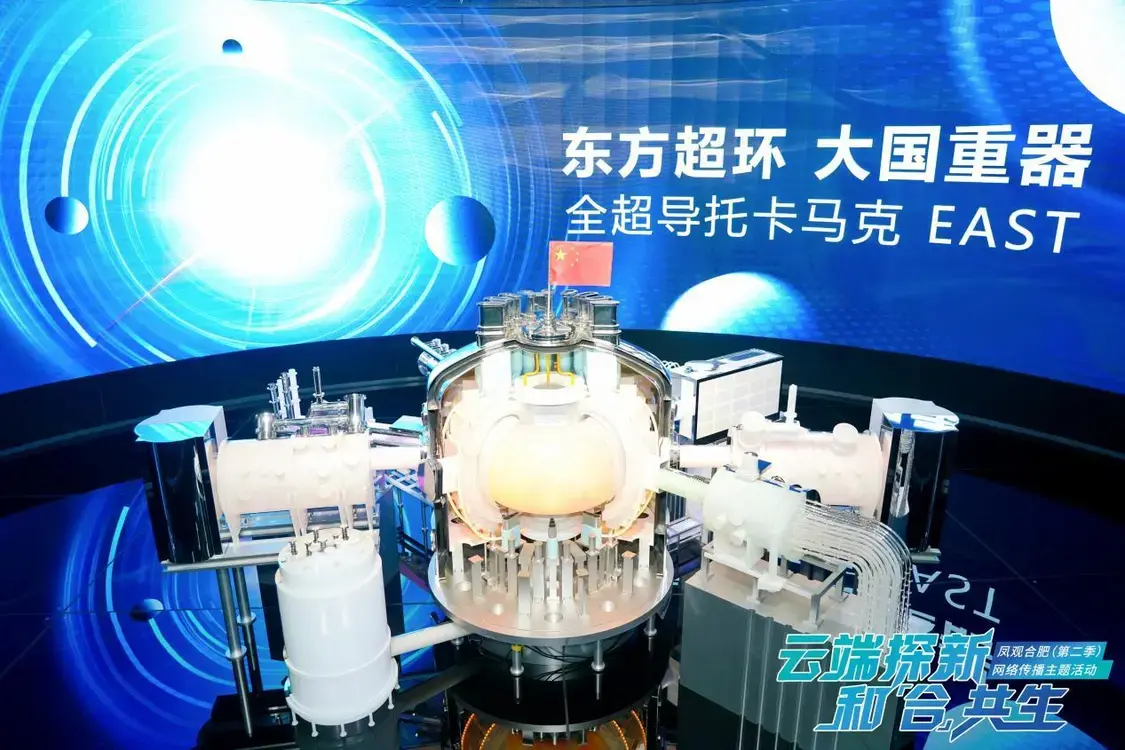

合肥大科学装置集中区以未来大科学城为核心,聚集了全超导托卡马克实验装置(EAST)、聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)、稳态强磁场实验装置、深空探测实验装置等国家级设施,涵盖核聚变、量子科技、深空探测等前沿领域。

图:聚变堆主机关键系统综合研究设施(CRAFT)的八分之一真空室及总体安装平台。

在科学岛上,由中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所主导的“铁三角”(EAST、BEST、CRAFT),构成了合肥可控核聚变研究的“核心地带”,

全球首个全超导托卡马克装置EAST持续刷新核聚变实验纪录;CRAFT近期完成环向场磁体线圈盒交付,为核聚变实验提供关键部件支撑;国家稳态强磁场实验装置,刷新同类型磁体的世界纪录,成为目前全球范围内可支持科学研究的最高稳态磁场。稳态强磁场是物质科学研究需要的一种极端实验条件,是推动重大科学发现的“利器”。

图:位于合肥聚变创新展览馆的全超导托卡马克装置EAST模型。

“这些‘国之重器’不仅是基础研究的平台,更构建了‘从0到100’的创新链条。”相关负责人介绍,目前集中区已衍生多项科研成果,孵化近百家科技企业,这种“装置集群—技术突破—成果转化”的完整生态,撑起了合肥的全球创新地位。

国家点名,为何是合肥都市圈?

今年9月,国务院批复10个地区开展要素市场化配置综合改革试点,试点范围涵盖北京城市副中心、苏南重点城市、杭甬温、合肥都市圈等区域,合肥都市圈作为唯一以“都市圈”命名的试点单元,其入选尤为引人注目。

这一选择绝非偶然,2024年10个试点地区经济总量超全国1/4,而合肥都市圈的“突围”关键,正在于深厚的创新基因。

此次试点范围明确为合肥市全域,及芜湖、马鞍山、滁州、淮南、安庆、六安等周边7市的县(市、区),合肥以“老大哥”角色牵头,带领区域7个“小弟”扛起国家改革任务。

有业内人士指出,在长三角地区,合肥作为“创新黑马”,不仅符合创新驱动的发展方向,更在人工智能、新型能源等领域展现出强大的竞争力。

在人工智能领域,2024年,合肥合肥人工智能(AI)产业总营收达949.91亿元、智能算力超7100P,规模居全国前列,从1999年中科大孕育科大讯飞,到2019年合肥成功获批国家人工智能创新发展试验区、2021年组建国家智能语音创新中心、2022年中国声谷合肥智能语音产业集群入选“国家先进制造业集群”名单……合肥在AI版图上的声量越来越大。

作为新能源汽车之都,合肥推动人工智能和新型能源融合发展独具优势。

截至今年6月,合肥新能源总装机容量624.34万千瓦,占地区电源总装机容量的 54%54%,新能源已成为合肥电网第一大电源。其中,合肥更通过AI、5G、区块链技术打造“虚拟电站”,参与电力市场交易,进行灵活的削峰填谷,成为全国虚拟电厂建设的重要范本,这与国家能源局“人工智能+能源”发展要求高度契合。

国家点名,既是对合肥都市圈创新实力的权威认可,更寄托着对其推动区域协同、集聚新质生产力的期待,合肥正以改革试点为契机,将创新活力转化为高质量发展的更强动能。

从“小县城”到“科创名城”,从“追随者”到“领跑者”,合肥成绩有目共睹。

欲穷大地三千界,须上高峰八百盘。

创新无止境,逐梦不停步。合肥以“黑马”之姿在创新赛道上跑出了加速度,但这座城市的目标远不止于此,它正朝着更高水平、更具影响力的创新城市目标坚定前行。

“特别声明:以上作品内容(包括在内的视频、图片或音频)为凤凰网旗下自媒体平台“大风号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储空间服务。

Notice: The content above (including the videos, pictures and audios if any) is uploaded and posted by the user of Dafeng Hao, which is a social media platform and merely provides information storage space services.”